より良い義歯で快適な日常に!義歯の複製によるメリットとその改善方法とは

一から新しくしなくてよい!?複製や修正においてより最適な義歯に生まれ変わることを目指して。

日々の使用により義歯が合わなくなるような状態になってきてしまった場合、義歯を使用経験がないと全く新しいものを作り直すというイメージがありますが、実際は今まで使用していたものを調整する、または初めて義歯を作る際に同じものを予備として作製しておく、という方が義歯を使用する側にとってもメリットがあるようです。

これまでの良い部分は活かし、変化を加えていくことは、どの場面においても重要な改善ポイントとなりますが、義歯にもそれが当てはまるのです。

これには、技士の技術だけではなく、患者の声に耳を傾けるコミュニケーションもとても大切になるでしょう。

複製義歯(コピーデンチャー)は、今まで使用していた義歯(プロテーゼ)の良いところをコピーし、悪いところを改善することができます。さらに、患者さんにとっても心理的に良いことであり、時間も大幅に節約できます。

複製は、新しい義歯を作成するための究極の方法です。多くの場合、患者は古い入れ歯の外観と機能に満足していますが、壊れたり、歯が磨耗したり変色したりして、新しい入れ歯が必要になる場合があります。

複製ではなく全く新しく作られた義歯は、咀嚼と発話の両方において、患者に適合しなくなってしまうような変化を伴います。複製義歯は、歯科医と技術者の両者にとってもより迅速に作成することができ、結果、患者の来院回数も減らすことができます。 また、患者も複製義歯の方が適合しやすいです。つまり、再検査の回数が減り、患者の満足度も向上します。

義歯のフィット感が悪くなっているだけの場合、リベースにより状況が改善することもありますが、それでも患者は新しい義歯の作成を希望する場合があります。このような場合、予備の義歯があると安心です。複製義歯なら、患者が来院する必要もなく、歯科技工士が義歯を預かることも可能です。

患者さんが新しい義歯を必要とするあらゆる理由の他に、厳密に歯学的な理由もあります。噛み合わせの改善や反対顎の治療が必要な場合や、咬合平面の根本的な変更が必要な場合もあります。

もちろん、複製の前に粘膜が健康でなければなりません。義歯性口内炎の治療法については、総入れ歯の定期的なメンテナンス、『リベース』とは?と“真菌”によって引き起こされる口腔感染症、『口腔カンジダ症』とは?に関するファクトシートに記載されています。

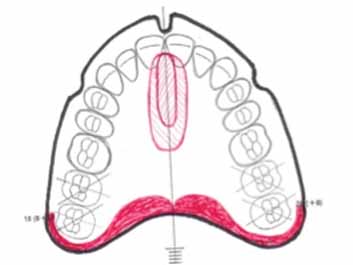

ほとんどの場合、全体の外観を維持するために、上顎義歯(バイトフォーク)全体を複製する必要があります。したがって、以下に説明するのバイトフォークについての方法は、下顎義歯にも同様に有用です。

総義歯に関するその他のファクト シートについては、以下をお読みください。

義歯(プロテーゼ)でも日常的な口腔衛生はとても重要!その管理方法とは

“真菌”によって引き起こされる口腔感染症、『口腔カンジダ症』とは?

製造

アクションの多くは共通しているため、両方のオプションを読んでください。

オプション A – 患者が歯科技工士の在籍する場所へ訪問可能な場合 (最もスムーズ)

- 1. 研削の制御

必要に応じて調整します。義歯や反対咬合の印象を取ります。技工士に歯並びの審美性(色、形、歯の位置)と可能な咬み合わせの高さを指示します。咬合挙上は通常、下顎義歯を使用します。上顎義歯高くすると、見た目に影響します。噛み合わせの高さが大きいと(3mm以上)、適合が難しくなります。患者は歯科技工士のもとへ行き、歯科技工士は患者が待っている間に印象採得を繰り返します。患者が義歯を外している状態で技工士のもとへ来院することが想像できる場合(患者は古い義歯を持っていることもあります)、この来院時にすでに基本的な印象採得がされていれば、行われる作業の水準が上がります。その後、技工士はすぐに最終的な石膏模型を作り、作業を続けることができます。ただしこれは、削り取る必要があるほど大きなアンダーカットが義歯にないことが前提です。不明な場合は、テスト印象を取得できます。ワックスで作った歯型のベース印象を取るのは簡単ではありませんので、石膏模型の項を参照する必要があります。

調整された義歯をスキャンします。

これは、複製義歯を作成する代替方法です。残念ながら、現時点では、歯は完成したベースプレートにしか挿入できません。また、印象の再ベース後にスキャンを行う必要があります。

- 2.ワックスによる歯のセットをテストする

何か問題がある場合、または患者が別の義歯を希望する場合、義歯を交換して再検査することができます。特に、水平方向のオーバーバイトが1mm以上あることを確認します(RPとIPの間にスライドの自由度がなければなりません。)納得がいったら、歯型の採得を行います(初診時に採得していない場合は、この歯型が最終模型となります)。

Aラインが正しいことを確認します。

歯科技工士に、Aラインの消去、硬口蓋の緩和、IDラベリングなど、通常通りの作業指示を与えます。

- 3.受け渡し

受け渡しの前に、義歯を24時間水に浸け、残存するモノマーを溶出させます。

RP-IPで研磨します。また、特に咀嚼時のゆるみの原因となるブーストの動作にも注意します。BULLの原則(頬側上部と舌側下部)に従って研磨します。研磨するときは、先端のの傾斜を最小限に抑えるように努めます。

患者に衛生とケアについてのアドバイスを行います。ファクトシートも参照してください:義歯(プロテーゼ)でも日常的な口腔衛生はとても重要!その管理方法とは

- 4.フォローアップ

患者が無症状になるまで。通常は1回で済みます。

オプション B – 歯科医での二重印象

- 1. 研磨の確認

必要に応じて調整します。義歯や反対咬合の印象を取ります。使い捨て(ディスポーザブル品)スプーンで義歯の粘膜側の印象を取ります。(他の印象材でも可能な場合がありますので、技工士にご相談ください)。

義歯を所定の位置に置き、表面を硬化させてから、「反対咬合」と歯の咬み合わせを安全に再配置するために、2つの小さな切り込みを入れます。

次に、最初の印象に対して歯の側面でパテの印象を取ります (写真 2を参照)。

印象を広げ、義歯を患者に戻します。

歯列の審美性(歯の色、形、位置)や咬み合わせの可能性などについて、技術者に指示書を添えて送付してください。

- 2.歯のセットをテストする

歯列のオーバーバイト(RPとIP間の移動の自由度)が1mm以上あることを確認します。

患者さんと歯科医師が歯型に満足したら、すべての症例で歯型の採得を行います。

接着剤を刷毛で塗り、軽い印象材(上顎)または中程度の印象材(下顎)を採取します。

古い上顎義歯がかなり過伸展していることが判明した場合、印象材にはより硬い媒体が必要です。これにより、歯列周囲の過伸展を取り除くことができます。

また、義歯が A ラインを超えず、A ラインまで高くなっていることを確認します。過度に伸展すると、プロテーゼの適合が悪くなり、擦れが生じます。

通常通り、歯科技工士に硬口蓋の緩和、Aラインの消去、IDマーキングなどを指示します。

ファクトシート:総入れ歯の定期的なメンテナンス、『リベース』とは?もご参照ください。

Aライン消去は通常、歯科技工士が行いますが、注文する必要はありません。歯科医師が自分で消すこともできます!

Aラインは特に、重合中のアクリレートの収縮を補うことを目的としています。

消去は、とりわけ、重合中のアクリレートの収縮を補償するためのものです。

消去しないと、バイトフォークはAラインで止まりません(閉じません)。したがって、常にAラインで消去されるようにしなければなりません。それができているかどうかは、完成しているプロテーゼを見ればわかります。

消去が行われているかどうかに関わらず、完成した義歯に見られます。硬口蓋(縫合糸とその周囲)とクリスタとの弾力性の差を補うために、リリーフを作ります。リリーフの程度は前方から触診します。粘膜は口蓋中央部では通常より薄く、口蓋中央部では通常より厚い状態です。義歯を噛む圧力がかかると、粘膜がさまざまな程度に圧縮される可能性があり、負荷圧力のほとんどが硬口蓋にかかってしまいます。硬口蓋では吸収されない結晶も吸収されると、口蓋への圧力はさらに大きくなります。その結果、上顎義歯は硬口蓋上で動き、破壊的な力を受けます。患者は義歯が合っていないと感じ、古くて合っていない義歯が正中線で破損することも珍しくありません。

- 3.受け渡し

受け渡しの前に、義歯を24時間水に浸け、残存するモノマーを溶出させます。

RP-IPで研磨します。また、特に咀嚼時のゆるみの原因となるブーストの動作にも注意します。BULLの原則(頬側上部と舌側下部)に従って研磨します。研磨するときは、先端のの傾斜を最小限に抑えるように努めます。

患者に衛生とケアについてのアドバイスを行います。

- 4.フォローアップ

患者が無症状になるまで。通常は1回で済みます。

参考文献

Eds Molin Thorén M、Gunne J. Removable Prosthodontics の教科書 – スカンジナビアのアプローチ。ムンクスガード デンマーク 2012.

歯科材料のナレッジ センター 国家保健福祉委員会 (KDM)。総入れ歯の材料です。記事番号 2005-123-24