開口障害や、頭部の骨折は特に脳への影響も…上顔面および中顔面骨折における治療法から回復まで

より大きなパワーによる骨折が多いこの領域。ダメージの大きい症状での治療方法とは

顔面の骨折と聞くと、鼻骨の骨折を多く耳にすることがありますが、「中顔面」の領域での骨折は、頬骨の骨折、眼窩骨折など、比較的多く発生しています。これらの手術は口腔内を介して行うものも多く、後遺症として開口障害なども発生する骨折です。

疫学

外傷事例の約25%は頭部と頸部に限定されます。顔面骨格の損傷は20~29歳の男性に最も多いです。原因として最も多いのは交通事故と暴行を占めており、労働災害とスポーツ外傷はそれより少ない割合です。虐待によるけがの場合、アルコールが関与することがよくあります。顔面への打撃は、頬骨骨折や鼻骨骨折だけでなく、下顎骨の骨折にもつながります。中顔面の骨折にはより大きな力が必要です。

ここでは、中顔面および上顔面のあらゆるタイプの骨折の概要、背景、症状、検査、治療、合併症について説明します。(Lefort I-III型骨折以外は、別のファクトシートをご参照ください:「中顔面骨折-「ルフォー骨折(上顎骨骨折)」における治療法から回復まで」

鼻の骨折

鼻孔は上部で前方に接し、上顎骨に接しています。鼻中隔は前部の軟骨部分と後部の骨部分で構成されています。小さなエネルギーによる衝撃は通常、骨性鼻の圧縮や変形につながりますが、大きなエネルギーによる衝撃は粉砕骨折につながります。

症状と臨床所見

- 外鼻のずれ

- 外鼻の低さ

- 鼻の広がり

- 腫れ

- 鼻の通りが悪くなる

- 触診時の音

- 鼻中隔彎曲症

- 鼻中隔血腫(触診で鼻中隔の腫れによるの変化として認められる)

検査

臨床診断(鼻骨の単独骨折の場合、X線は必要ありません)。ただし、法的証明書の書類として X 線が必要になる場合があります。

治療

鼻骨骨折は1週間以内に修復されました。通常は局所麻酔で行います。骨折は手技による圧迫、持ち上げ、鉗子で修復されます。鼻の位置を変えても不安定な場合は、タンポナーデで安定させます。必要であれば、ギプスや外側はプラスチック樹脂製のガードを使用します。

合併症

臨床検査では、次の点を考慮する必要があります。

- 鼻のズレの継続

- 永続的な空気通過の減少

- 未治療の鼻中隔血腫後の鼻中隔膿瘍

- 結果、鞍鼻(鼻骨あるいは鼻中隔がつぶれ、鼻背が陥凹(かんおう)して鞍(くら)のようになった鼻すじの変形)または鼻中隔穿孔を伴う鼻中隔軟骨の融解のリスク

鼻骨-眼窩-篩骨骨折(NOE)

鼻眼窩篩骨(NOE)の複合体は、顔の前後投影に重要です。鼻骨の骨折に加えて、額の裏側にある前頭洞、鼻涙管(鼻腔の下鼻道に開く管)、篩板(しばん:篩骨中央の水平面に平行に位置する骨板)、目の間にある篩骨洞、内眼角腱に付着している部分に損傷があります。傷は、激しい腫脹と斑状出血によって簡単に隠蔽されてしまいます。NOE 骨折(鼻眼窩篩骨骨折)は、単独の鼻骨骨折や内側陥凹を伴う眼窩骨折と区別することが重要です。NOE骨折は中顔面への強い外傷によって起こります。

症状と臨床所見

- 鼻と額の腫れ

- 額のしびれ

- 髄液漏出(整復後にも起こりうる)

- 眼角隔離症(telecanthus)(がんかくかくりしょう:目が離れすぎている状態)

- 眼瞼裂狭小症候群

- 皿顔(さらがお:ディッシュ・フェイス(Dish Face)

- 鼻中隔血腫

- 嗅覚障害

- 眼鏡技師の影響による視覚障害

- 眼球運動障害

- 眼球の損傷

- 涙器の損傷

- 前頭骨と鼻の間の可動性

検査

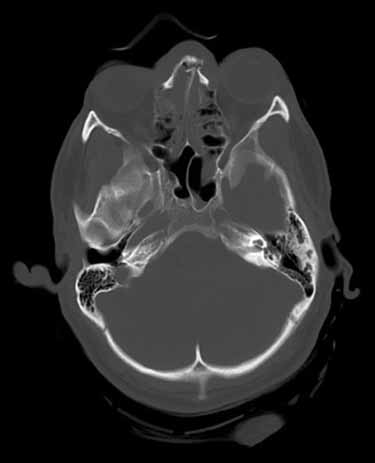

DT 薄肉部 0.625mm

処置

ほとんどの場合、外科的介入が必要です。外科的入口は、通常、再配置およびプレート固定のための既存の裂傷を介したエントリによる冠動脈の露出からなります。頭蓋縫合が関連するようになった場合、脳神経外科のスキルが必要になる場合があります。

合併症

- 光学損傷

- 嗅覚障害

- 眼角隔離症(telecanthus)

- エノフタルモス(眼球の奥への後退)

- エピフォラ(流涙)

- 副鼻腔炎

- 髄液漏出

- 嗅覚障害

- くぼんだ中顔面

- 前頭洞の粘液嚢胞

- 涙嚢炎(涙嚢を圧迫すると膿が涙点から出てくるのが特徴)

眼窩骨折

眼窩はピラミッド型/円錐形の空洞で、前方に底部があります。眼窩は前頭洞、頭蓋腔(前頭蓋窩)、上顎洞、蝶形骨洞、中頭蓋窩、側頭窩に隣接しています。眼球に対する直接的な圧力の場合、眼窩の床/壁/天井が視覚的な影響の有無にかかわらず骨折する原因となる圧力が増加します。眼窩周囲の脂肪および筋肉は、上顎洞または篩骨洞にヘルニアを形成し、眼窩容積の増加および眼球陥凹、陽性牽引試験による眼球運動障害、複視(1つのものがずれてダブって見える)をもたらす可能性があります。急性期には、眼窩の急激な腫れによって眼球陥凹が隠蔽されることがあります。

症状と臨床所見

- パンダの目(眼窩周囲の組織内の血腫)(画像3)

- 眼窩底骨折

- 眼球運動障害(画像 4)

- 下眼瞼、頬、鼻孔、上唇の同側の知覚麻痺、知覚異常または痛覚過敏

- 眼瞼下垂症

- 視覚障害、眼球損傷、瞳孔反射の消失

- 筋肉の拘縮は眼球運動に対して血管迷走神経反応を引き起こす可能性がある

- 眼瞼下垂(画像5)/眼球下垂/眼球内転位。眼瞼の浮腫は、初期には評価を困難にする

- 眼窩周囲組織の腫脹による眼窩容積の変化または眼位の変化による眼窩病変を伴う複視(diplopia)。原因としては、眼球運動を制限する外眼筋組織の陥没や腫脹が挙げられる(画像4)

検査

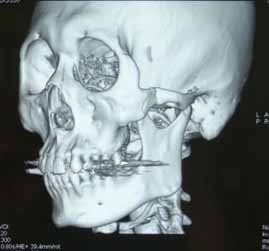

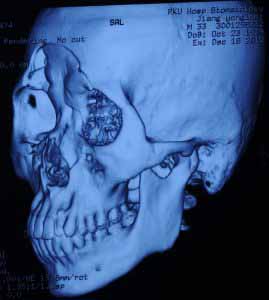

軸断面0.625mmのDTと同様、骨や軟部組織を保護するアルゴリズムを搭載しています。これらの画像は、高品質のCT再構成や詳細な診断のための3D画像に容易に使用することが可能です。

処置

手術の適応は、将来の外傷後の変形や機能低下を防ぐために、眼窩縁と眼窩容積を回復させることです。早急に処置を必要とする急性合併症がなければ、手術は2週間以内に行います。手術では、眼窩腕の観血的修復とプレート固定、インプラントによる眼窩壁の再建が行われます。

合併症

- 眼球陥凹、眼球突出、または眼球の位置異常

- 複視

- 失明

- 眼筋麻痺

- 外反/内反/眼瞼退縮

- 鼻涙管の関与

- 眼瞼下垂症

- 眼窩下神経の感受性の喪失

頬骨骨折

頬骨は眼窩側壁の大部分、眼窩下孔の一部、頬骨弓の一部を形成しています。頬骨は、側頭骨の上顎骨、前頭骨、頬骨突起に接しています。頬骨骨折は、顎関節窩に近接した弓部の関与を伴う単独の弓部の損傷である可能性があります。骨折した頬骨弓は鉤突起に近接し、隙間が悪化する可能性があります。侵襲が激しいと、頬骨下稜、前頬骨縫合部、頬骨弓、頬骨下縫合部(頬骨-上顎縫合部)を通る骨折を伴う頬骨複合体全体の多点骨折(四肢/五肢)につながり、回旋を含むさまざまな程度の変位を生じます。多点骨折は、多くの場合、眼窩のすべての側壁にあるさまざまな種類の骨折に関連しています。

症状と臨床所見

- 腫れ、血腫

- 頬の輪郭の平坦化

- 触知可能な骨折。頬骨弓が圧迫され、咬筋と側頭筋の動きが制限され、鈎状突起がブロックされることによる運動障害(開口障害)

- 眼窩下の領域(頬、鼻、上唇、切歯、歯肉)の麻酔

- 眼窩病変を伴う複視(diplopia)。眼窩容積の変化による眼球位置の変化が原因。眼球運動を制限する下直筋の圧迫や腫脹が一因となる。

- 眼球陥凹/眼球突出。眼窩浮腫のため、初期段階では評価が難しい。

検査

DT 薄肉部 0.625mm

処置

- 画像のような単独の頬骨弓の骨折は、こめかみ領域の小さな切開によって、または代わりに口腔を介して修復することができます。

- 大きな位置異常を伴う多点骨折では、通常、いくつかの切開を組み合わせる必要があります。

合併症

- 輪郭欠陥

- 感受性障害

- 開口障害

- エノフタルモス(眼球の奥への後退)

- 複視

- 噛み合わせの位置異常

前頭洞骨折/前頭骨骨折

前頭骨が前頭葉、硬膜、眼窩内容物に近接していることは、額骨折の重大な合併症です。前頭骨(os frontale)は、前頭蓋窩の底、眼窩の前壁と屋根、前頭洞の前壁と後壁を形成しています。前頭骨の骨折は通常、頭部への激しい暴力の結果であり、顔面骨格の他の部位の損傷に伴って起こることがよくあります。

症状と臨床所見

- 水晶体嚢内血腫および鼻漏出(脳脊髄液の漏出)は、前頭蓋底骨折の徴候です。

- 鼻漏出は、鼻腔と前頭蓋窩の接続を示しています。

- 開放骨折を伴う創傷損傷。額に目視できる印象がある場合は、額腔の前壁の位置異常骨折で見られますが、急性期の腫脹のため評価が困難なことが多いです。

- 嗅覚障害は、篩骨板の骨折と篩骨への損傷を示します。

- 眼球突出は眼窩の天井への圧迫を伴う吹き抜け骨折を示します。

検査

DT 顔面の骨格

処置

前頭骨骨折の治療の目標は、頭蓋内構造の保護、顔の審美の回復、外傷後感染を防ぐことです。

合併症

- 頭蓋内膿瘍

- 髄液漏れ

- 骨髄炎

- 髄膜炎

- 海綿静脈洞血栓症

- 粘液嚢胞

顔面骨折における抗生物質による予防

脳脊髄液の流れを伴う、または伴わない顔面開放骨折

ベンジル-pc 3 gx 3 およびクロキサシリン 2 gx 3 を 1 日

その他の顔面骨折

ベンジル-pc 3 g (経皮注入用にクロキサシリン 2 g を追加) 術前 30 分、手術時間が長い場合は 4 時間ごとに繰り返す

ペニシリンのⅠ型アレルギーの場合

ベンジル-pcとクロキサシリンはクリンダマイシン600 mgに置き換えることが可能

フォローアップ

術後のX線(低線量DT)は、できるだけ早く撮影する必要があります。患者は、可能性のある縫合糸の除去と軟部組織の治癒の評価のために、1 週間後の経過観察が必要です。結果によっては、追加のチェック (1 ~ 2 個) が必要になる場合があります。その間、液体/ピューレ食と不正行為の禁止(骨折の種類に応じて)が処方されます。術後6ヵ月後に最終検査を行います。骨癒合不全(骨折部がつかないこと)が疑われる場合やX線検査が必要な場合はDTを行います。

参考文献

Banks & Brown: Fractures of the face skeleton, Wright, 2001

フォンセカ RJ、ウォーカー RV、ベッツ NJ、バーバー HD。口腔 & 顎顔面外傷 第 4 版、WBSaunders Company 2012

ヘンリクソン TG、ハーシュ JM。顔面外傷学、学生文学 1999

Ward Booth P、Eppley B、Schmelzeisen R. 顎顔面外傷および審美的な顔面再建、Churchill Livingstone、2012 年第 2版